|

|

岁时节日在汉代已基本定型。至宋代,岁时节日民俗进入到一个蓬勃发展的重要阶段。

这一时期的岁时节日极为丰富,在宋代平民百姓的日常生活中发挥着重要作用。

在丰富多彩的岁时节日的影响下,宋代的民间歌舞空前繁盛,这一时期的民间歌舞广泛活跃于城镇与农村,这是中国古代舞蹈史上重大转折期——宋代最为明显的特征。

一、千姿百态的宋代岁时节日

自古以来,岁时节日民俗无不凝聚着历朝历代民俗文化的精髓,它表现着人们的民族精神和心理素质,具有鲜明的时代特征。

宋代时期,岁时节日民俗千姿百态,它是宋代独特民俗文化的鲜明展现。

节日里的饮食、服饰习惯;敬神祭祖仪式的民间信仰;亲友往来的社会礼俗;各种形式的游艺杂技活动等,都是节日程序中的主要文化内容。

宋代的岁时节日民俗与农业社会形态相适应,又与繁荣的商品经济相调和,同时又与地理环境、水源等外部因素相联系。

宋代的传统节日贯穿全年,集中展现了丰富多彩的民俗文化风趣。

大部分传统节日都包涵着喜庆、吉祥、康泰的内涵,反映了宋人祈求农业丰收,渴望美好生活的愿望,揭示了人们免除灾害和渴望身心健康的心理情感,同时也显示出宋人的聪明才智和审美情趣。

如元宵节。

元宵节以张灯结彩、猜射谜语和歌舞百戏为主要特色。张灯的日期,宋太祖定为正月十四至十八日。

灯的形式多种多样,“山灯凡数千百种,极其新巧,怪怪奇奇,无所不有”,主要有走马灯、玉栅小球灯、无骨灯、珠子灯、报灯、罗帛灯等。此外,“有五色蜡纸,菩提叶,若沙戏影灯马骑人物,旋转如飞。又有深闺巧娃,剪纸而成,尤为精妙。”

猜射谜语也增添了节日的欢乐气氛,文人学士拈诗成谜,悬灯以招猜射。

《东京梦华录》记载了汴京市民云集御街。

两廊下奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里。技艺项目众多,有击丸毗掬、踏索上竿、吞剑、傀儡、吐五色水、使棒、角抵、相扑、踢弄、舞绾五戏等。

此外,宋代岁时节日也以敬神祭祖为主要特征,在传统的“尊神事鬼”的观念影响下,节日里充塞着神秘的仪式,反映了宋人对神灵的敬畏和祈求,祈丰稳,求吉利,消灾降福。

清明扫墓祭祖是子孙尽孝道的一种社会风气,宋人“多用枣锢姜豉”作祭品,燃香烛,焚纸钱,“纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃”。

临安地区野祭者甚多,“如大昭庆九曲等处,妇人泪妆素衣,提携儿女酒壶肴叠”。

宋人借扫墓之际,进行探春、寻春,“寻芳讨胜,极意纵游。”

《梦梁录》等记述节日里的西湖景象:“士女艳妆浓饰,金翠深璃接踵连肩,翩翩游赏,画船箫鼓,终日不绝。此日又有龙舟可观,都人不论贫富,倾城而出,笙歌鼎沸,鼓吹喧天。”“童仆挑着木鱼、龙船、花篮、闹杆等物归家,以馈赠邻里。”

《吴郡志》则云:时人多用“六柱船,红幕青盖,载箫鼓以游,虎丘、灵岩为最盛处。”

无论是“爆竹声中一岁除”,“总把新桃换旧符”的辞旧迎新的春节,还是“火树银花触目红,揭天鼓吹闹春风”的元宵节,抑或是“纸钱化作蝴蝶飞,一文不曾到黄泉”的踏青扫墓的清明节,无不彰显着宋代岁时节日的丰富多彩、千姿百态。

二、岁时节日里的民间歌舞

两宋时期,由于手工业、商业和对外贸易的进一步发达,城镇数量增加、规模扩大,人口也大批向都城流动。

随着城市经济的繁荣,手工业者、商人、小贩等市民阶层集生产、生活、信仰、娱乐等多种功能于一体的行会、社等应运而生。

同时宋代时期岁时节日蓬勃发展。

每逢节日,汴京、临安等各大城市以及乡村中都自发集结一支庞大的、世代相传的表演队伍,称作“舞队”,亦称“社火”。

“舞队”以民间歌舞为主,并包括杂技、武术、音乐、傀儡戏等多种技艺表演。岁时节日期间,“舞队”游行于街市,竞相表演。

元旦、除夕、上元节(元宵)、立春节、清明节、上已节(三月三日)、中元节(七月十五日)、中秋节等诸节日中“舞队”活动最为热闹。

元宵节时,“诸舞队次第簇拥前后,连亘十余里,锦绣填委,箫鼓振作,耳目不暇给。”

清明节“笙歌鼎沸,鼓吹喧天”,“歌韵清圆,乐声嚓亮。”

立春时有迎春仪式和歌舞,所谓“竹拥溪桥麦盖坡,土牛行处亦笙歌。”

三月三日的上巳节,歌拔楔是庆祝的一项活动,北宋词人柳永在词中写道“歌拔楔声声谐楚调。”

中秋节,民间玩月,“琴瑟铿锵,酌酒高歌,以卜竞夕之欢。”除夕之夜,呈大傩仪,人们戴面具,着绣衣,手拿各种道具,装扮成各路神灵,奏响鼓吹,举行驱崇仪式。

正月一日年节“士庶自早,互相庆贺,……间列舞场歌馆,车马交驰,向晚,贵家妇女,纵赏关赌,入场观看。”

岁时节日里的“舞队”活动又以元宵节中的最为热闹。宋代元宵节是全国最为重要的民俗节日。

北宋时期,在都城汴梁自节前的冬至起,开封府就开始搭建山棚、露台等演出场所,到了十五日,百姓从四面八方聚集在街道上,山棚、露台中演起了音乐歌舞节目,“鳞鳞相切,乐场潜杂十余里。”

节目众多,“击风跳鞠,踏索上竿……更有猴呈百戏,鱼跳刀门,使唤蜂蝶,追呼蜡蚁。其余卖药、卖卦、沙书、地谜,奇巧百端,日新耳目。”

至南宋时,元宵“舞队”活动更盛。

南宋统治者十分支持元宵节的“舞队”活动,每年元宵前的晚上,不但允许舞队表演者南到升阳宫支酒烛,北到春风楼支散身,而且在舞队表演者上街表演时,临安府尹还派遣兵士上街维护。

在官方的支持下,临安的舞队活动开展得如火如茶。

“舞队自去岁冬至日,便呈行放。”

十二月中,“成遇晴朗,则邀朋约友,夜游天街,观舞队以预赏元夕。”

“都城自旧岁冬孟驾回,则已有乘肩小女,鼓吹舞馆都数十队,以供贵邸豪家幕次之玩。”

“甸夕楼灯初上,则箫鼓己经纷然自献于下。”

“至节后,渐有大队如四国朝、傀儡、柞歌之类,日趋于盛,其多至数千白队。”

“至五夜,则亲尹乘小提轿,诸舞队次第簇拥前后,连亘十余里。”

“翠帘销幕,绛烛笼纱,遍呈舞队,密拥歌姬,脆管清吭,新声交奏,戏具粉婴,瓷歌售艺者,纷然而集。”

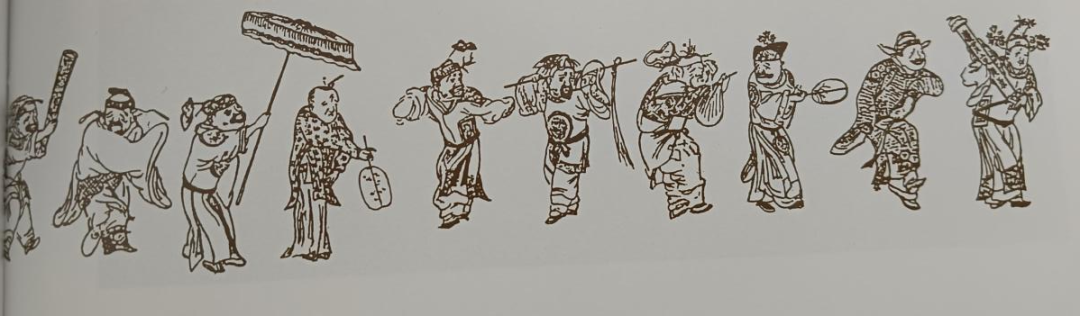

南宋宝祐年间(1253-1258年)朱玉所画的《灯戏图》,就描绘了当时临安元宵节舞队的表演场景。

图中的舞队是以牌楼屏风为界,由班首、舞蹈表演者和乐队儿各部分组成。

从布局来看,整幅图中有两个舞队,屏风前的舞队表演者有十三人,扮演各种不同的人物角色,动作表情各异。

“舞队”表演技艺的名目,在《东京梦华录》《梦梁录》《西湖老人繁胜录》《都城纪胜》《武林旧事》等文献中均有记载,其中数《武林旧事》的记载最为详尽。

《武林旧事》中在“大小全棚愧儡”以下,记有舞队名目七十种,如《快活二郎》《快乐三娘》《男女竹马》《男女朴歌》《大小研刀鲍老》《交衮鲍老》《村田乐》《蛮牌狮豹》等。

从这些记录下来的节目名称来看,宋代节日中的民间歌舞以表演民众生活的内容为主,如表现农家生活的《村田乐》《庆丰收》等,表现船家生活的《划早船》,表现说唱伎人的《乔像生》,表现行业中老板娘的《乔师娘》,表现卖胭脂针线的小商贩的《货郎儿》,还有表现少数民族生活的《胡女番宴》《靴靶舞老番人》等等。

这些节目丰富多采、生动活泼,富有浓郁的生活气息,属村歌社舞,这同唐代表演某种单纯的情绪或风格的歌舞绝然不同,这也是宋代歌舞走向世俗化、平民化的典型体现。

宋代岁时节日中的民间歌舞,品种丰富、流传普遍,艺术表演水平高,为后世戏曲艺术及多种艺术形式的进一步发展奠定了基础。

许多前代表演性舞蹈作品失传,大量传统的舞蹈技术、技巧为新兴的南戏杂剧艺术所吸收和发扬,融入戏曲中的舞蹈继续向前发展。 |

|